NEWS & TOPICS

国士舘中学校・高等学校では、令和7年7月14日(月)世田谷キャンパス国士舘大学多目的ホールにて、夏休みを控え、生徒及び教職員が薬物及びSNSに関する正しい知識を身につけ、事故の未然防止を図ることを目的とした講習会を実施しました。本講習会の講師は、警視庁世田谷警察署の少年係担当者が務め、生徒たちの安全な学校生活のために、身近に潜む危険について説明しました。講師は、夏休み前の貴重な時間を使って、生徒の皆さんの身近に迫っている、あるいは既に起きているかもしれないSNSでのトラブルや薬物問題について話すために来たと述べました。

薬物の危険性を徹底解説

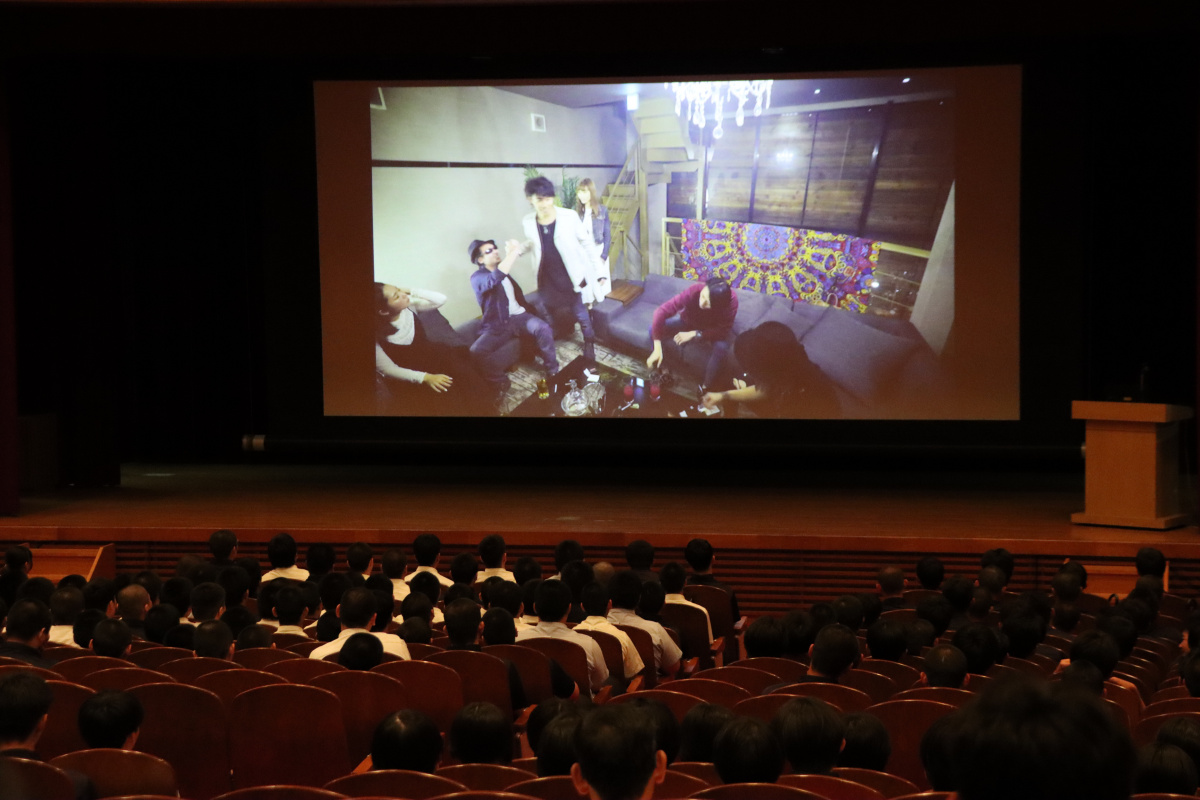

講習は、まず薬物乱用によってごく平凡な若者が人生を思わぬ方向に導かれてしまう実際の物語を基にしたDVDの視聴から始まりました。このDVDは、マリファナから始まり覚醒剤へと深みにはまり、友人や家族との関係を破壊し、自己を失っていくという薬物の恐ろしい誘惑と、それに抗えない人間の痛ましい現実を鮮明に描き出しており、講師は生徒たちの心に強く響くことを期待していると述べました。

DVD視聴後、講師からパワーポイントを用いて、薬物乱用の現状とそれに伴う具体的な危険性について詳細に解説されました。

●薬物乱用の深刻な現状:

-

近年の統計によれば、令和5年には東京都内で231人の未成年が違法薬物で検挙・補導されており、このうち大麻による検挙が圧倒的に多く144人に上ります。これは過去10年間で約10倍に増加しているという極めて深刻な現状を示しており、若年層における大麻汚染の拡大が浮き彫りになりました。

-

海外で大麻が合法化されている国があることについては、これが大麻に害がないからではなく、管理や規制を目的としたものであることが強調されました。大麻は脳にも有害で依存性があり、安易に「合法化されているから安全」と考えることは極めて危険であると強く注意喚起されました。

-

さらに、日本では大麻の所持だけでなく、使用も法改正により厳しく罰せられるようになったことが説明されました。令和6年12月12日に施行される改正法により、大麻は麻薬に位置づけられ、不正所持や使用は7年以下の禁錮刑という重い罰則が科されることになります。

●薬物使用がもたらす現実と将来の喪失:

-

一度薬物に手を出した場合、その具体的な結末として、逮捕され、留置場での不自由な生活が待ち受けていることが語られました 。そこではスマートフォンやテレビの利用は許されず、シャワーや食事の時間までもが厳しく制限されるなど、自由が極端に奪われる現実が示されました 。さらに、逮捕歴は将来の就職や結婚といった人生の選択肢を大きく狭め、輝かしい未来を閉ざしてしまう可能性も指摘されました 。

-

薬物の影響下で運転したことによる交通事故の悲惨な事例も紹介され、危険ドラッグ吸引直後の運転が死亡事故につながるケースの具体的な悲劇が伝えられました 。

-

元乱用者の証言からは、「一度だけなら大丈夫」という根拠のない好奇心から薬物に手を出し、脳が快楽を覚えて依存性から抜け出せなくなり、最終的には逮捕に至るまでの過程が赤裸々に語られました 。この証言は、その人物が今もなお薬物の快楽と戦い続けているという、薬物依存の根深い苦悩を浮き彫りにしました 。

●薬物への明確な対処法と市販薬の危険性:

-

薬物の誘惑に直面した際の具体的な断り方として、話題を変える、用事があると言ってその場を離れる、トイレに行くと言って逃げる、そして何よりも信頼できる大人に相談するといった実践的な方法が提案されました 。

-

また、身近にある市販薬についても、用法・用量を守らない乱用や、他人に譲渡・販売することの危険性や違法性が指摘されました 。これらの行為が、安易な気持ちからであっても法を犯す行為につながり、自身の健康だけでなく将来をも脅かす可能性があることが強調されました 。

SNSの危険性、闇バイトの誘惑、オンラインゲームにおける注意点

薬物問題に加え、少年係担当者からは現代の若者を取り巻くSNSの危険性、闇バイトの誘惑、オンラインゲームにおける注意点についても簡潔に警告が発されました 。 インターネット上での悪口や脅迫的な投稿は名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪、威力業務妨害罪に当たる可能性があり 、飲食店での悪ふざけなどの行為も犯罪に該当し、刑事責任だけでなく多額の損害賠償という民事責任を負うことになります 。一度インターネットに投稿された情報は「デジタルタトゥー」として永久的に残り、将来の就職や結婚にまで悪影響を及ぼす恐れがあるため、十分な注意が必要であると強調されました 。 SNSで知り合った相手との安易な接触は性的被害や誘拐事件の急増につながっており、特に18歳未満の被害児童数は過去5年間で約4倍に増加している現状が示され 、自撮り写真を送らない、SNSで知り合った相手とは絶対に会わないという原則が改めて強調されました 。また、SNSへの投稿による個人情報特定のリスクも高く、写真背景や過去投稿の組み合わせ、ピースサインからの指紋特定など、多角的な側面から危険性が説明されました 。

「闇バイト」については、「ホワイト案件」「高額報酬」といった甘い誘い文句の裏に、強制的な犯罪行為や報酬未払い、そして最終的に使い捨ての道具として逮捕されるといった極めて危険な実態が潜んでいるため、絶対に手を出さないよう強く忠告されました 。さらに、オンラインゲームを通じて見知らぬ大人と安易に知り合い、犯罪に巻き込まれるケースや、交際相手との間で裸の写真をやり取りすることによるデータ流出・拡散のリスクについても警告がなされました 。

生徒へのメッセージ

講師は、インターネット上の情報は完全には消し去ることができない「デジタルタトゥー」の現実を改めて強調し、情報の正しい利用が不可欠であると訴えました 。 もし困ったことやトラブルに巻き込まれた場合は、友人同士で抱え込まず、両親、家族、学校の先生、または「ヤングテレホンコーナー」(24時間対応、匿名相談可能)や都内の少年センターなど、信頼できる大人や専門機関に必ず相談するよう強く促されました 。緊急の場合は迷わず110番通報すべきだとも付け加えられました 。

講習の最後に、講師は生徒たちに向けて、まだ高校生であり輝かしい未来が待っていること、そして親御さんたちがその未来のために生徒たちを送り出していることを強調しました 。そして、「親や周りの信頼している人たちを悲しませるようなことをしない」という大原則を心に留めることで、多くのトラブルに巻き込まれることを避け、充実した学校生活を送ることができると激励し、約1時間にわたる講習は幕を閉じました 。